显然,在高值耗材密集改革的大背景下,想要快速实现高值耗材产品的国产替代,仍然道阻且长。

一封在2019年底正式印发的文件,在过了8个月之后,宣布将进行调整!2020年8月14日,甘肃省医保局联合甘肃省卫生健康委等五部门,对外发布了一则名为“关于调整完善《甘肃省治理高值医用耗材改革实施方案》相关内容的通知”。通知中表示,“根据工作实际”,对此前由五部门联合印发的一份高值医用耗材改革实施方案进行调整。

具体来说,此前《方案》中第二部分第(三)条内容为:为推动高值医用耗材的国产化使用,支持具有自主-知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,创新医疗器械可直接挂网议价采购。探索对已通过医保准入并明确医保支付标准、价格相对稳定的高值医用耗材,实行直接挂网采购。

而在修改之后,该段前半句被完全去掉,即关于“推动高值医用耗材国产化使用”“支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力”“创新医疗器械可直接挂网议价采购”的部分被去掉。其次,对于“已通过医保准入并明确医保支付标准、价格相对稳定的高值医用耗材,实行直接挂网采购”的表述,取消掉了此前的“探索”二字。

通知本身并未对调整的原因进行过多的解释,只是概述为“根据工作实际”。但从文本本身的变动而言,似乎在高值耗材领域的国产替代,正在实际的采购、使用中经受一些质疑。

值得注意的是,在此前多个省份均已陆续发布的各省治理高值医用耗材改革实施方案中,甘肃是少有的明确提出“推动高值医用耗材国产化使用”的省份。如今甘肃也将其进行删除的调整,无疑释放了一些信号。

01 高值耗材改革关键年,如何进行?

甘肃省并非是唯一一个进行高值医用耗材改革的省份。实际上,这一改革已经在多个省份陆续进行,而起源则是2019年7月,国务院办公厅印发的《治理高值医用耗材改革方案》。

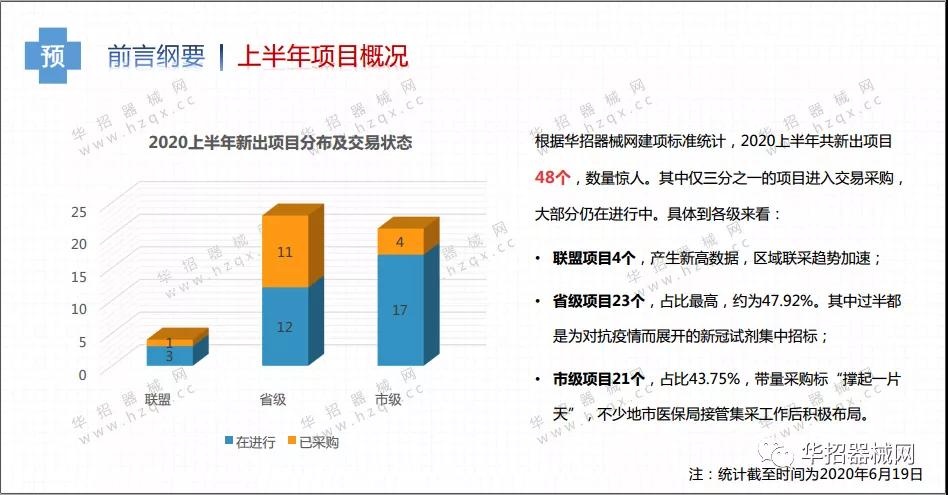

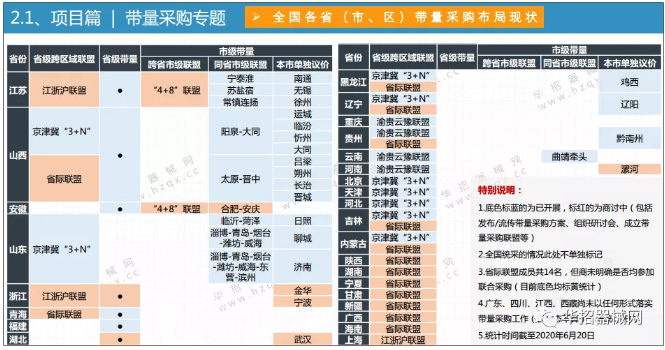

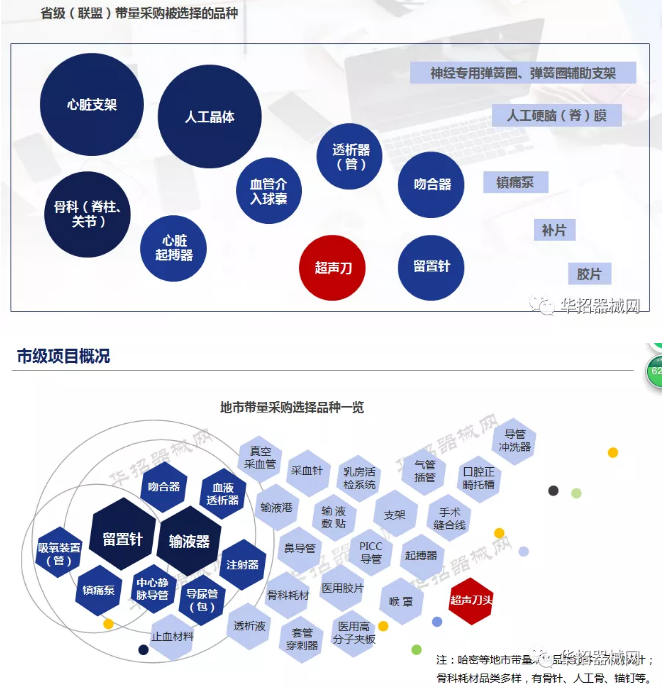

《改革方案》提出,要完善分类集中采购办法。按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。

而对于高值医用耗材国产化的表述,则体现为一句,支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,推动形成高值医用耗材质量可靠、流通快捷、价格合理、使用规范的治理格局,促进行业健康有序发展、人民群众医疗费用负担进一步减轻。

公开资料显示,目前除甘肃外,陕西、湖南、四川等多个省份均已出台相关的各省改革方案,但对于高值医用耗材国产化的表述程度不一,例如陕西、四川都是按照国务院文件的统一表述,在总体要求或工作目标部分,提出支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力,而湖南的文件则完全没有涉及到国产的任何信息。

相较之下,甘肃省此前提出“推动高值医用耗材国产化使用”,甚至直接明确“创新医疗器械可直接挂网议价采购”,已经是属于比较旗帜鲜明的表述了。如今被取消,似乎是在推行过程中遇到了一些现实问题。

用国产替代进口一直以来都是医保控费的一个思路,此前在药品领域也同样如此,推进仿制药的国产替代进口已经成为一个不争的事实。但在高值医疗器械与高值医用耗材领域,显然却并不容易。有观点认为,高值耗材的进入壁垒远高于一般的药品,而且具有较强的不可替代性。不管是骨科植入物、还是心血管介入产品,或是植入性的再生材料,高值耗材往往涉及"植入"、"介入"等高危场景,产品的质量可能直接关乎手术结果与医疗事故风险。

以骨科植入性耗材为例,完成一次骨科手术所需要的骨科植入性耗材零部件多且细碎,且需使用厂商配套的手术工具。为了减小潜在风险,医生往往倾向于在手术中使用同一品牌的产品及配套工具。同时,医生必须经过相应培训才能适应某一品牌产品的使用。在没有确凿证据证明新产品具有明显优势之前,很少有医生愿意冒险去重新适应其他品牌的产品。而我国高值医用耗材行业的发展时间较短,除少数龙头企业外,其他企业规模较小,市场竞争力相对有限,大多仍由进口厂商占据主导地位。

…